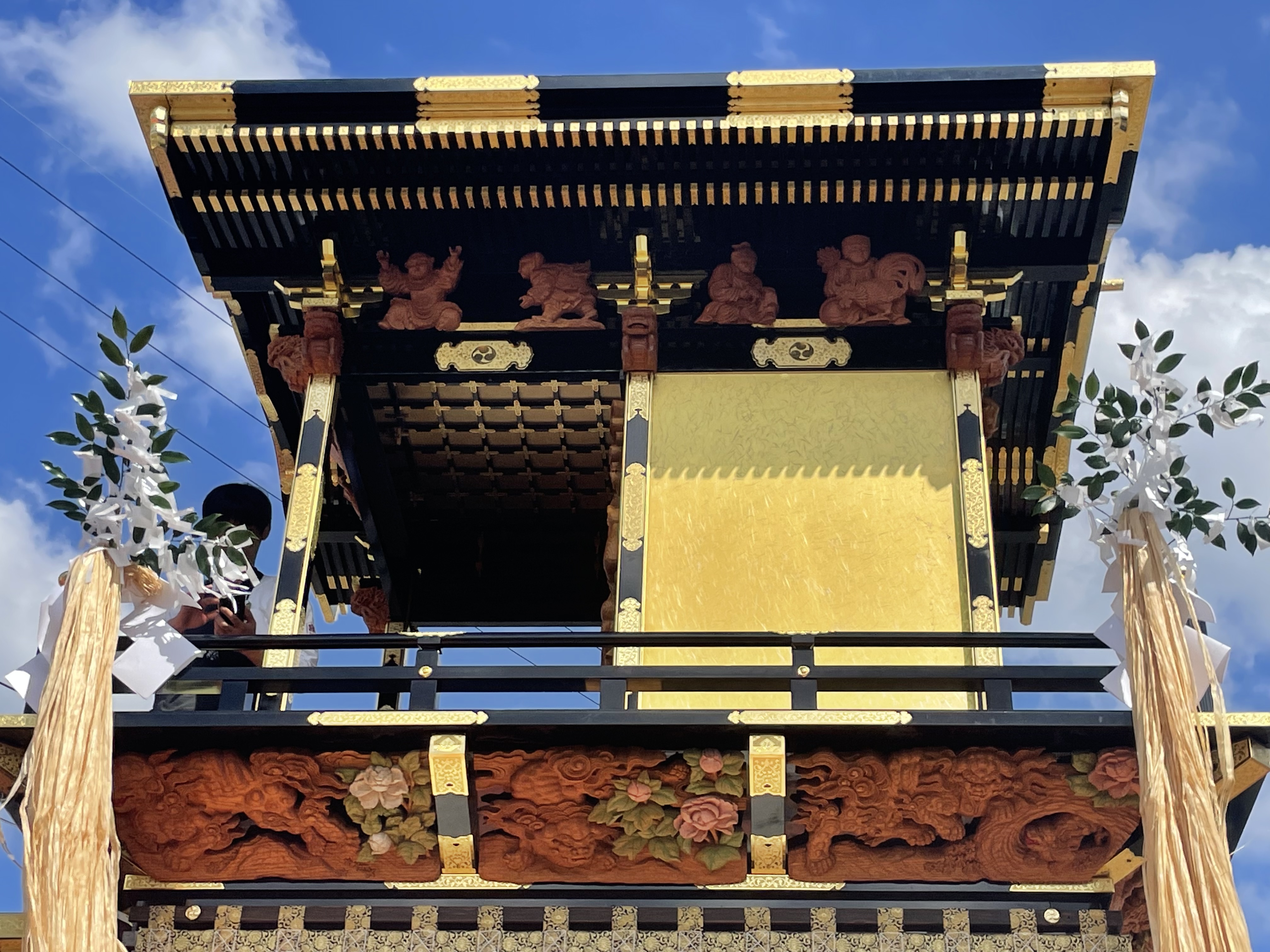

豊田宮前 祭礼 令和4年10月16日(日)

秋晴れの中、3年ぶりに行われた豊田市宮前祭り。

六代目立川棟梁の作品も晴天に映え、

宮前の祭り人も生き生きと参加していました。

来年は建造20年を迎えます。

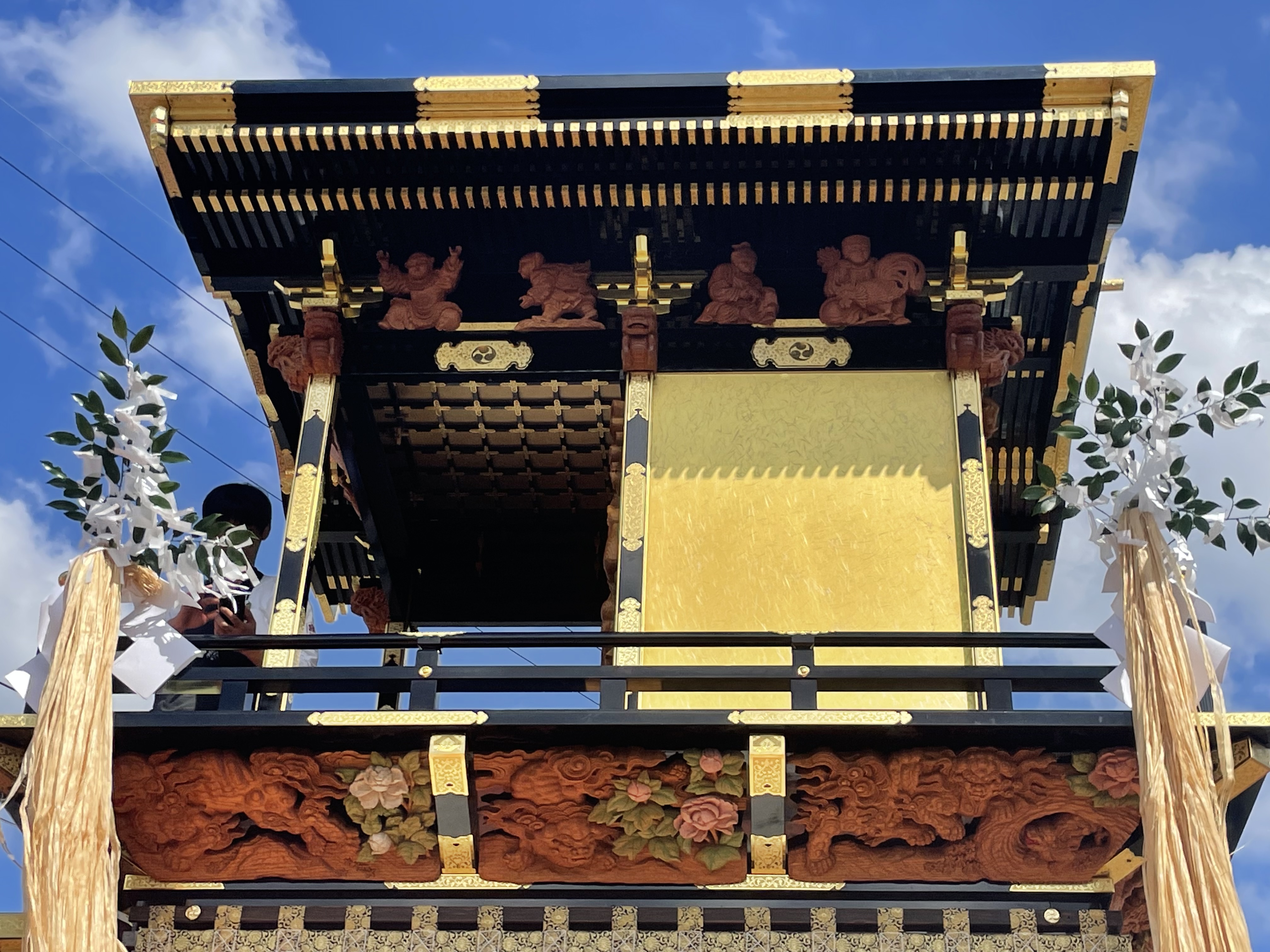

東大阪市 秋郷祭 令和4年10月15日(土)

東大阪市 枚岡神社 秋郷祭が3年ぶりに行われました。

大阪地方で初の立川流彫刻で新調された河内太鼓台が初宮入りをしました。

大府北尾祭礼 令和4年10月9日(日)

大府北尾祭礼 令和4年10月9日(日)

大府北尾力神車、3年間の大修復をおえて祭礼でお披露目がありました。

雨模様でしたがこれも地域の皆さまのうれし涙かもしれません。

この後、10月29日(土)には大府産業まつりでも市民の皆さまにお披露目されます。

東浦町緒川 祭礼 令和4年10月8日(土)

東浦町緒川 祭礼 令和4年10月8日(土)

屋形改修に取り込んで5年目。

若者たちの手作りの夜の覆屋もくろうどはだしの出来栄えで、年々活力がでてきました。

緒川地区祭礼、地域にかかわる伝統文化が紹介されています。

ぜひご覧下さい。⇒神話の郷の伝統文化

名古屋戸田祭一之割 令和4年10月1日(土)

緒川地区祭礼、地域にかかわる伝統文化が紹介されています。

ぜひご覧下さい。⇒神話の郷の伝統文化

名古屋戸田祭一之割 令和4年10月1日(土)

長年修理にたずさわってきた戸田祭。

久しぶりのお祭りに踊る唐子も喜びの笑顔にあふれていました。

大浜中之切山車(旧亀崎田中組の山車)修復のようす

大浜中之切山車(旧亀崎田中組の山車)修復のようす

*上山四本柱の修復*

色彩:日本美術院院友 佐治満澄画伯(立川美術館副館長)

東大阪 河内太鼓台入魂式

東大阪 河内太鼓台入魂式

令和3年10月10日(日)に東大阪市にて河内太鼓台入魂式が行われました!立川流作品は西の方においては京都御所まででしたが、歴史上初めて大阪で作品が誕生しました。

北尾力神車中間報告会

北尾力神車中間報告会

令和3年10月9日(土)10日(日)に北尾力神車 中間お披露目が行われました!

北尾力神車修復事業

北尾力神車修復事業

令和3年7月25日(日)に台輪部の完了と山車庫の改修のお披露目会が行われました!

▲修復完了した台輪部を磨く北尾地区の皆さん

▲修復完了した台輪部を磨く北尾地区の皆さん

▲東浦町緒川下切地区屋形上部も修復され、緒川コミュニティセンターで展示されました。令和3年7月30日で終了。

▲東浦町緒川下切地区屋形上部も修復され、緒川コミュニティセンターで展示されました。令和3年7月30日で終了。

令和3年8月20日

▲豊橋勧正寺本堂 梁加工の様子

▲豊橋勧正寺本堂 梁加工の様子

立川流彫刻研究所と朝倉堂の連携が生み出す山車造り

立川流彫刻研究所と(株)朝倉堂が連携することで平成を代表するような高級美術品としての本格的な山車から、子ども会や学校で活用できる手作り風で安価な山車造りまで幅広く物づくりに協力できます。決してお金がかかることばかりではありません。町おこし町づくりのおてつだいをします。また、製作してからも、組立て、曳き方、お囃子、和楽器、作法、衣装、運営などさまざまな角度から応援協力します。

本格美術山車例

「豊田宮前山車」

平成の世で日本一の山車をつくろうという地区の理念のもと、トータルコーディネーターとして、製作者としてあくなき創造をしています。

江戸時代のすばらしい山車は一流画家の描いた下絵の幕、有名彫刻師、金具師の作品などで飾った動く美術館です。闇雲に空間を職人がうめる飾りものではありません。

その本質を理解しての山車づくりが必要です

本格山車の充実例

小迎「鳳凰車」

武豊小迎「鳳凰車」は文久2年、間瀬家一族青木友助によって建造されたもので、150年たった現在も一族末裔立川芳郎尚冨により未完成部分の制作やメンテナンスが行われています。

最初は簡素なものから時間をかけて地域の宝として輝く山車にする。間違いのない地域の文化人の方向性が大切です。

古い山車改造例

地域おこしの山車

使用できない壊れた古い山車を新しい祭りの山車に再製することもできます。

古車の本体で使用可能な部分は出来る限り活用改造し、古い知多型の山車に生まれ変わりました。大きな費用をかけず、古い歴史をもった新しい山車の創造です。

本物感のある手作り山車例

「こども神輿」 小学校の地域連携行事の主役として登場します。

通常学校・PTAの予算ではダンボールでつくった手作り神輿くらいしか予算的にできませんが、本社では安価で本物感十分の「こども神輿」をご用意することもできます。

(株)朝倉堂の取扱品目

<山車・彫刻>

山車本体建造(設計から新造、改造、修理)

山車彫刻(数々入選の立川流彫刻家「立川芳郎尚冨」を中心に)

彫刻修理(数千枚の下絵資料保存の立川研究所と連携)

<山車装飾>

吹流し竿(本社特製:檜芯・竹巻・麻巻・漆仕上)

山車水引幕・大幕 (無地・刺繍・染め・絞、その他)

金具全般(由緒や山車にあった下絵から制作も可能)

<染物・装束>

職、旗、陣幕、法被、半纏、装束全般

<和楽器>

能管、神楽笛、篠笛(本社特製)

大太鼓、締太鼓、大皮、鼓(杉浦太鼓店連携・部分共作)

<人形>

からくり人形(玉屋庄兵衛連携・部分共作)

<その他>

半田市の半数以上の山車に関わってきました。特殊なものは研究創作

し、時代考証から総合設計まで間違いのない伝統美術を提供します。

株式会社 朝倉堂

半田市亀崎町6丁目81-2

電話番号 0569-29-3698

FAX番号 0569-84-2017

朝倉堂 TOP